ふたりぼっちの世界

この二人乗りUFOのイラストを見て脳裏に浮かんだのは、スタジオ・ジブリの映画『天空の城ラピュタ』のワンシーンでした。

それは、海賊船「タイガーモス号」の上部にある、ハンドルを回すと翼が開き、ワイヤーにつながれた凧となって船のまわりを広く見渡せる見張り台に、 バズーとシータが乗り込んで夜の空を漂うシーンです。

そこで、共に未来を持たない二人が、 背中合わせでひとつの毛布にくるまり、 それぞれの思いを打ち明けます。 誰からも干渉されない二人だけの世界。 その完璧なロマンチシズムとセンチメンタルな「ふたりぼっちの世界」に、私は強く心動かされたのを覚えています。

きっと、この二人乗りのUFOに乗る二人も、このようなセンチメンタルなシチュエーションにあったに違いありません。

二人はカップルで、女性の方は不治の病でもう長くはない状態だったと、しましょう。そして男は、そんな彼女の「地球に行ってみたい」という最後の望みを叶えたのです。

その頃、彼らの母星では地球への渡航が禁止されていました。それは地球で得られる、天国にいるような気分と酷い依存をもたらす「ストロベリー・アイスクリーム」という麻薬によって、多くの不幸な出来事が重なったからでした。そんな状況のなか、二人はこっそり星間飛行宇宙船を奪い、地球を目指すのです。

地球にたどり着き、なるべく人目のない村を選んで拠点とし、そこでしばらく無人の探査機であたりを調査しました。

彼は彼女に、天国にいるような気分になれるという地球のストロベリー・アイスクリームを食べさせたいと思っていました。もう先が長くない彼女に依存の心配はいりません。そのことを彼女に話すと、「ほんとは自分が食べたいくせに」と、いたずらっぽく微笑み、少し喜んでいるようでした。

しかし無人探査機で人間の行動を観察してみても、なかなかそれを手に入れる方法が見つかりません。もっと直接的に調査したいとも考えましたが、地球への無断渡航に合わせて地球人に干渉したとなると、帰還後に相当な罪に問われてしまいます。そうこうするうちに、彼女の容態はどんどん悪くなっていきました。もう彼女は起き上がる力すら残っていません。

もう地球人に見つかっても構わない。そう覚悟を決めた彼は、母船に積んでいた二人乗りのUFOに彼女を乗せて飛び立ちます。彼女の病気は感染力の強いウィルスによる病で、宇宙船の中でも厚い壁に囲われた室にずっと隔離されていました。だから、この二人乗りのUFOも二つのドームによって完全に別れているのです。

「あの車はきっと街にいくはずだ、そもそも僕の目論見は間違いだったんだ。こんな田舎にはなかったんだよストロベリー・アイスクリームは。あの車を追っていけば、たどり着けるかもしれない!」

彼は、目についた車を見失わないように追っていきました。「もう…アイスクリームは…いいよ…」荒い小さな息の音と、とぎれとぎれの言葉がせまいコクピットの無線から聞こえてきます。

もう時間がない――そう悟った彼は、地球の環境に影響を与えないようにUFOが放出するエネルギーを遮蔽する機能を切りました。それ機能によって周りの空間がぼやけて歪んだようになり、視界が妨げられていたからです。

上空から美しい星の瞬き降り注ぎ、月明かりで豊かな自然が眼下に見える地球の夜の風景に 二人は、息を呑みました。それは彼にとっても初めてみる光景です。無線から 「きれい」 と彼女の弱々しい声が聞こえてきました。そして、

「ありがとう、たのしかったよ」

という声を最後に、小さな息遣いの間隔はだんだん長くなり、やがてなにも聞こえなくなりました。

「ねえ、なにか言ってくれ

絶対に食べさせるから、

ストロベリー・アイスクリームはもうすぐだから

おい、車

なに止まってんだ早く連れてってくれ」

UFOから放出された強いエネルギーは、追っていた車のメカニックに影響を与え、車を停止させていました。彼の視線の先にあるのは、UFOを見上げ唖然と立ち尽くす男の姿でした。

「お願いだ、

お願いだから動いてくれ」

彼は見知らぬ地球の男に、そう叫び続けました。

そんな感じだったのだろうと、私は思っています。

(エンディングロール)

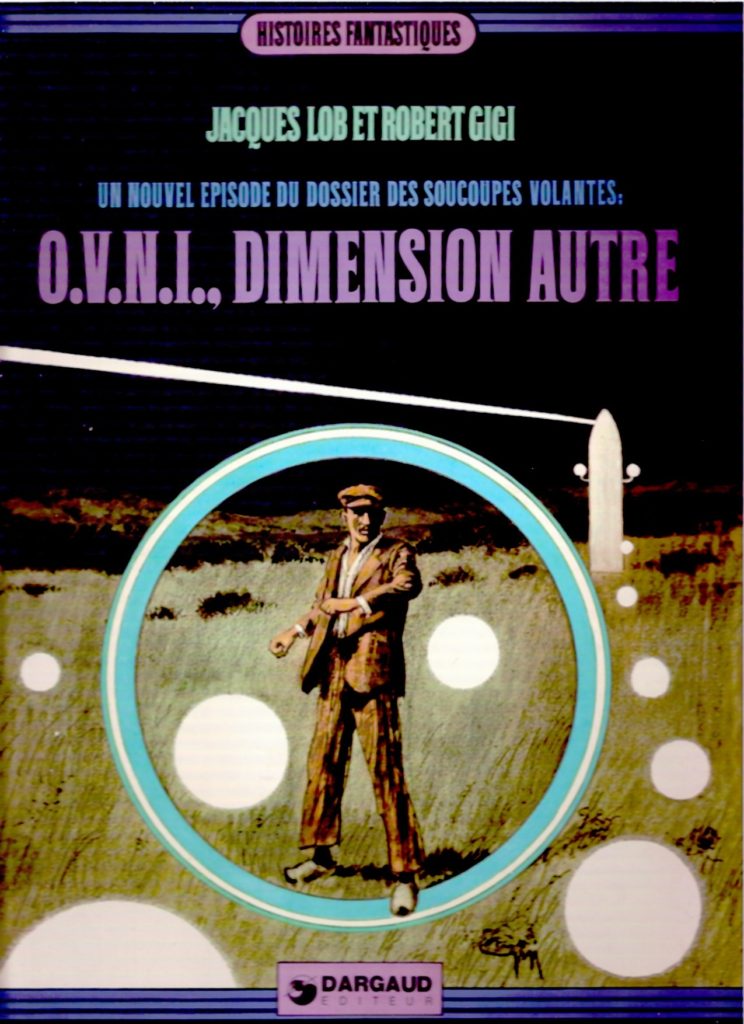

ジャック・ロブとロバート・ジジによるコミック『O.V.N.I, DIMENSION AUTRE』(1975)

COMING SOON

COMING SOON